缘分,一道桥~

春风,春暖,春日,春长。春山苍苍,春水漾漾……两百多年前,郑板桥写下了这首《春词》。

两百多年后,他的名字依旧氤氲在这座城市的春天里。人们敬他,爱他,念他,或许,是因那一株兰的清雅;或许,是那一棵竹的潇潇;或许,是那一句“一枝一叶总关情”;又或许,是那一句“难得糊涂”……

缘分一道桥,水墨为桥,诗词为梁。这个春天,随着“枝叶关情”诗书画名家走进江苏泰州采风活动,我们再一次走近板桥,在画中,在诗中,在“六分半书”中,在他旧居的兰草与竹林中……

些小吾曹州县吏 一枝一叶总关情

兴化,是板桥一生的开始与归属。

他的名号来源于兴化东门外一座古板桥,名字中印着家乡,家乡印刻在他的生命中。

念·板桥

人迹板桥霜。如今来到泰州、走进兴化,处处都有板桥的影子,一间故居,一座博物馆,一处古亭……怀念板桥,泰州人始终郑重,精心守护这片精神高地。

郑板桥故居

📍 兴化市东城外郑家巷7-8号

门楼上的“郑板桥故居”为赵朴初先生手迹

这座古朴典雅的院落,是郑板桥出生、读书的地方,这里有着他的生活日常。

整个故居共南北8间的清代民房,由门楼、堂屋、厦屋、书斋等组成,粉壁黛瓦,幽深宁静。

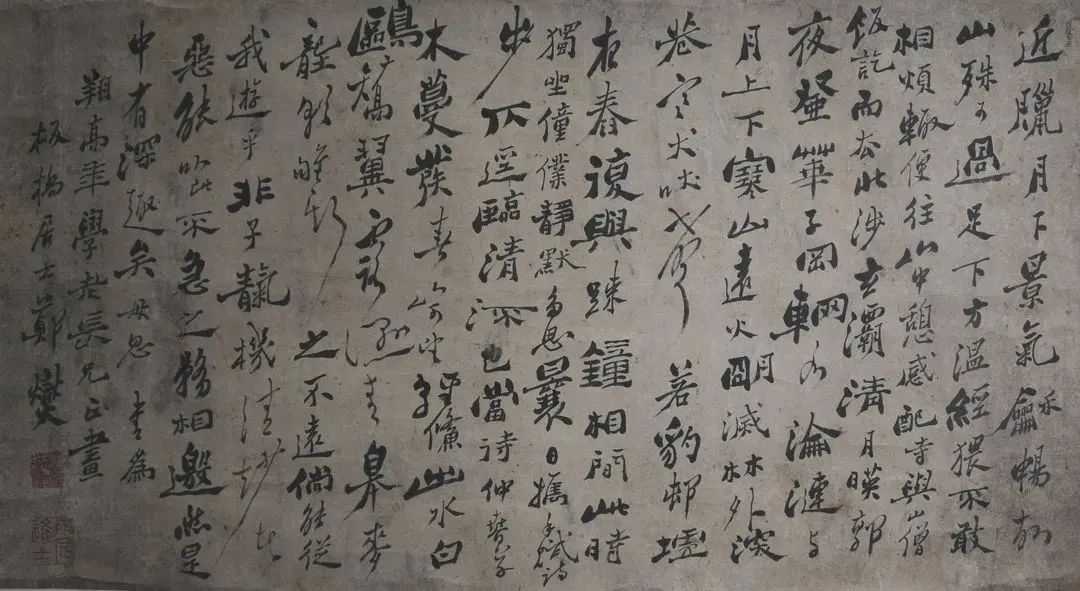

故居内的书斋是板桥读书、作画、写字的地方,装饰简洁而素雅,室内陈列着板桥的笔墨砚瓦、板桥墨迹的复制品,还可见到那句传世名言“难得糊涂”。

板桥偏爱青竹,几乎“无竹不居”,竹子的清正不屈已深深融入郑板桥的思想,那首“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”就是最好的体现。在板桥书斋内,便可透过窗纸,欣赏竹影。

花池、竹影、兰香、青苔……漫游板桥故居,是一场小型的审美课,清雅简致,古意十足,不由地想起板桥的那句“室雅何须大,花香不在多”。

郑板桥纪念馆(兴化市博物馆)

📍 兴化市府前路2号

作为国家二级博物馆,郑板桥纪念馆现有藏品2000余件,是近距离欣赏板桥真迹的最佳地。

该馆建于1983年,1993年扩建为兴化市博物馆。

走进馆内,首先映入眼帘是一片翠竹掩映下的园林景观——小桥流水,复道行空,回廊相接。

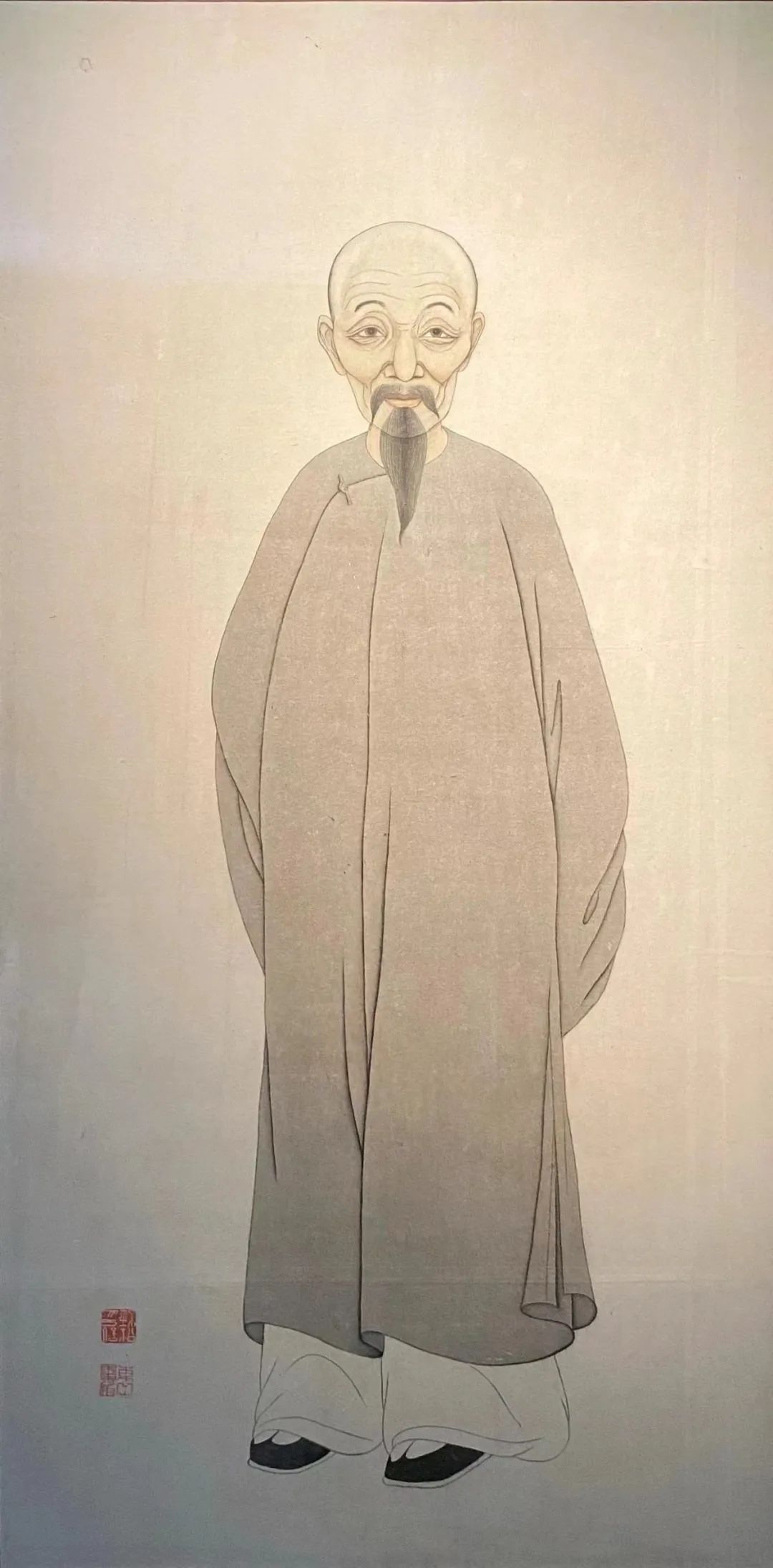

“郑板桥雕塑”伫立在一面兰竹壁画前,那沉思的神情让人不由驻足。那是对民生的关切,一枝一叶总关情。

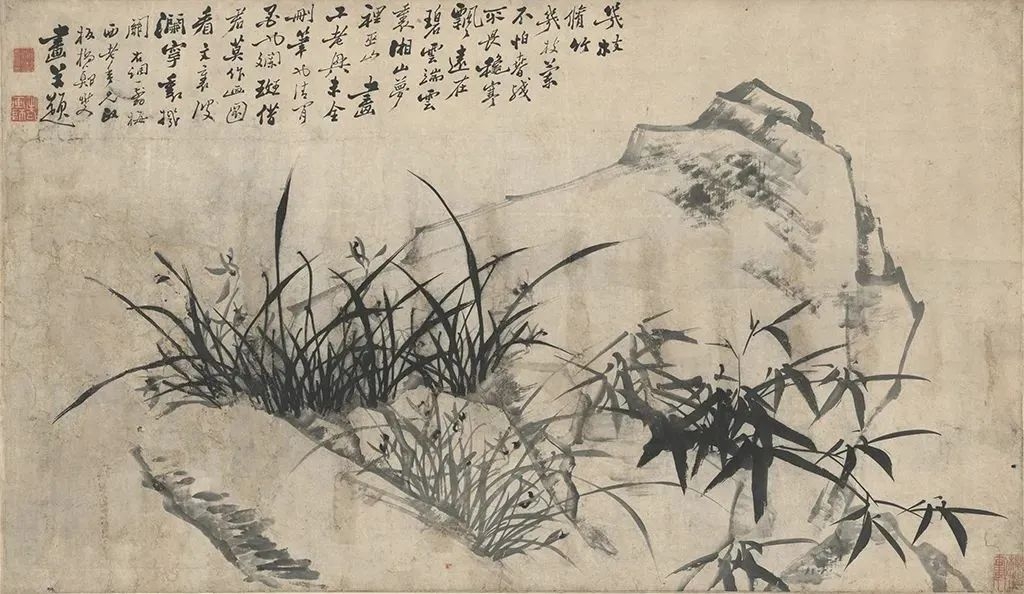

馆内展厅可见郑板桥真迹——国家三级文物《兰竹石图轴》以及板桥“六分半书”代表作《行书轴》等。

▲左/黄慎携琴访友图轴,右/李鱓喜鹊登梅图轴

除了郑板桥的书画真迹,馆内还藏有李鱓等清代“扬州八怪”和兴化籍历史文化名人的书画作品。

四牌楼

📍 牌楼中路73号

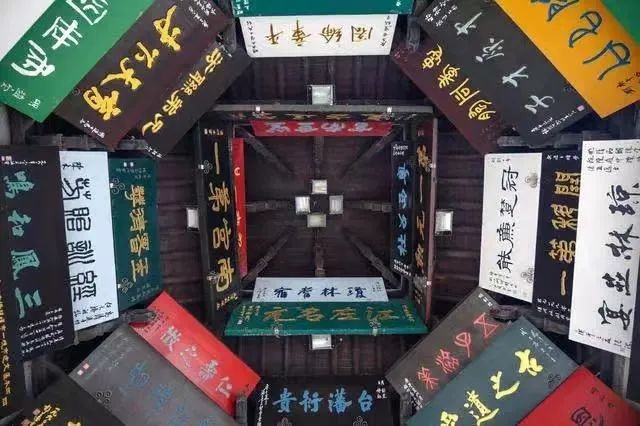

来兴化,四牌楼是不能不去的地方。兴化四牌楼建于明代嘉靖三十八年后、万历十九年以前,距今约有430年。

匾额是兴化市四牌楼的最大亮点,四牌楼上共悬挂了49块匾额,这些匾额都与兴化历史名人有关。其中,“诗画名家”一匾为郑板桥所题,来此,可睹板桥真迹。

道·板桥

一首曲,一声腔,一部剧,一个节……板桥的故事正以一种又一种方式讲述,余韵悠长,久久回响~

板桥道情

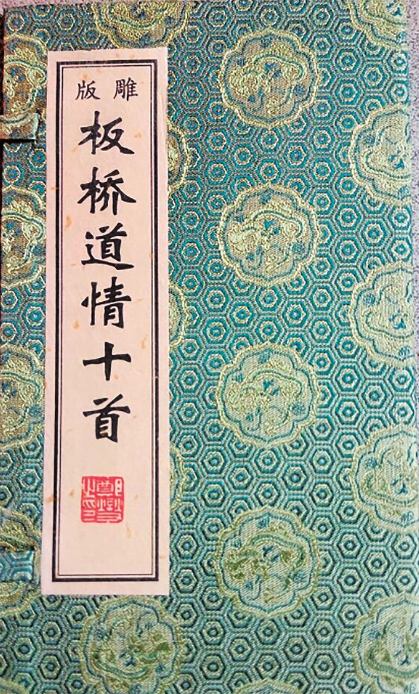

1725—1743年间,郑板桥创作了十首《道情》,描绘了清代社会底层的渔翁、樵夫、农夫、书生、乞儿、隐士等人的生活状态,直抒胸臆,道出民间痛痒。

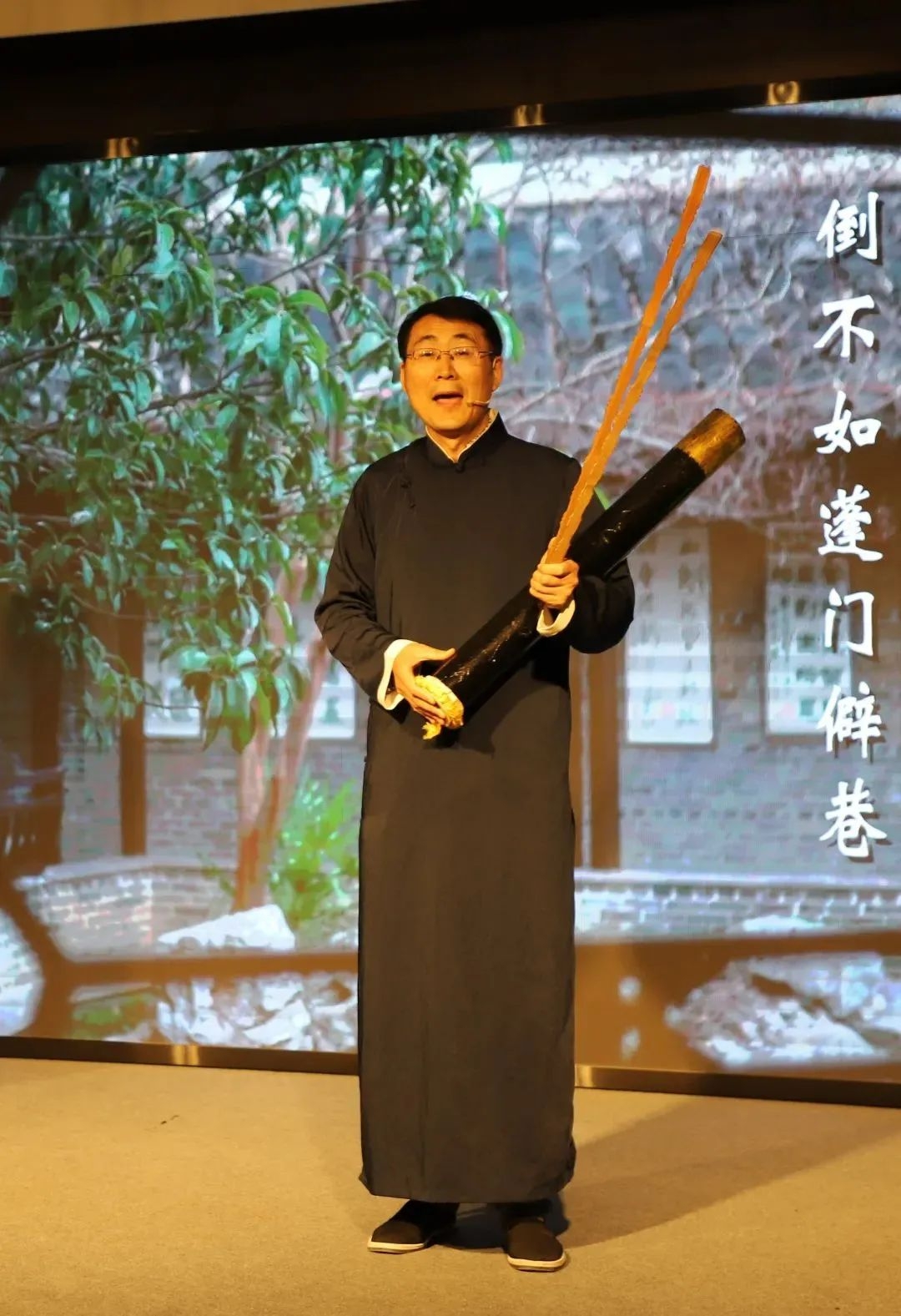

如今,走进兴化博物馆的“板桥道情小剧场”,就能听上一曲,曲调优美,俊逸悠扬~

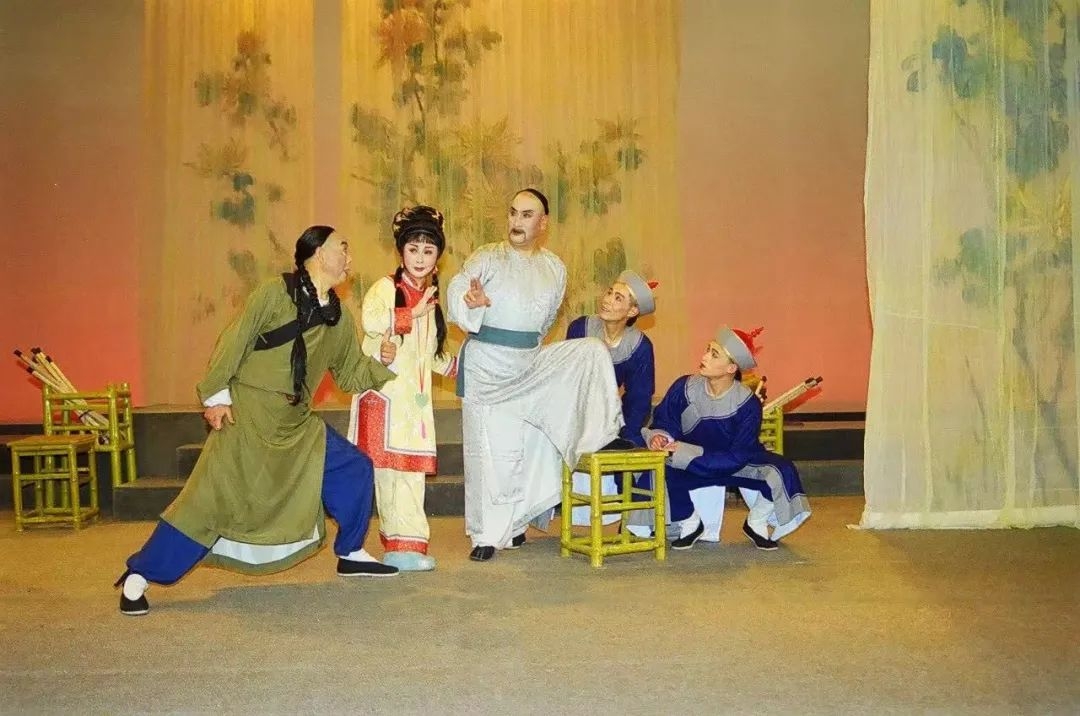

淮剧《板桥应试》

在泰州,淮剧《板桥应试》家喻户晓,这是泰州市淮剧团经典保留剧目,“淮剧皇帝”陈德林主演,1999年首演后,便获得极大成功,囊获多个大奖。

《板桥应试》中,陈德林的一段“板桥三哭”唱得一波三折,丝丝入扣,他也因此获得第12届上海戏剧白玉兰主角奖。

如今,这部剧在泰州常演常新,郑板桥的故事一直在传唱。

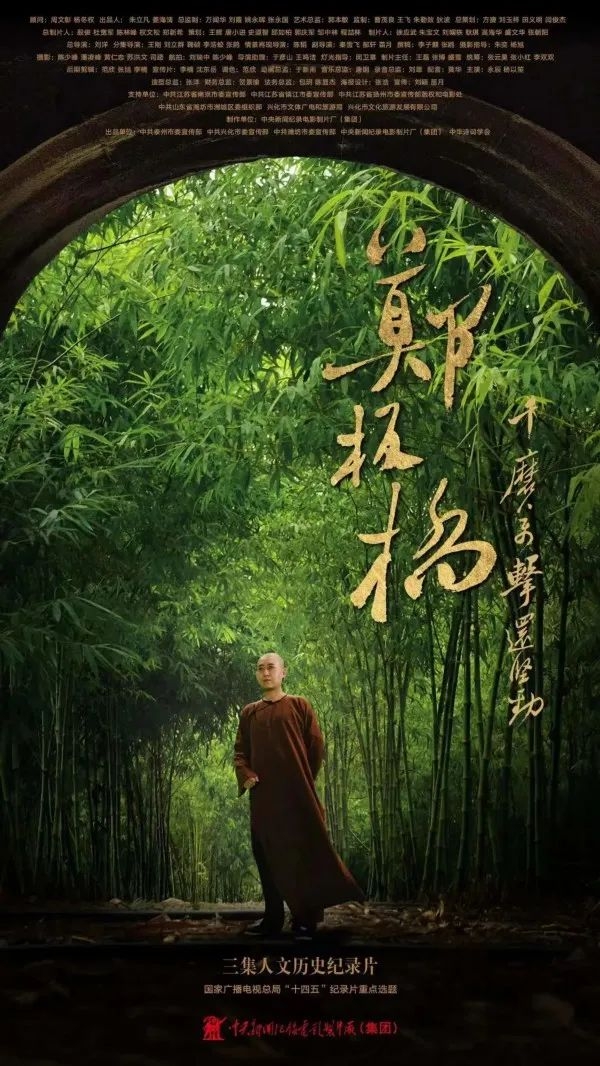

纪录片《郑板桥》

2022年的春天,央视纪录片摄制组来到兴化板桥故居、板桥纪念馆、李中水上森林、新垛施家桥、沙沟古镇等地取景,拍摄三集历史人文纪录片《郑板桥》。

该片由泰州市委宣传部、兴化市委宣传部、中央新闻纪录电影制片厂(集团)等联合出品。

纪录片重现了郑板桥的幼年生活,探寻其艺术创作历程以及廉政民本思想的根源。

郑板桥艺术节

为纪念郑板桥,自1993年开始,兴化市每两年举办一届“中国·兴化郑板桥艺术节”。

一个人、一个节、一座城。30多年来,“板桥”已经成为兴化最具特色的文化符号,因为板桥,这座城的艺术气息愈加浓郁~

味·板桥 里下河的水土滋润了板桥,也孕育出一道道滋味独特的水乡味道,鲜美、本真、丰盛。就让我们在这一口炒米茶、一道芋头羹中,停箸听萧竹,举杯敬板桥~ 板桥宴

来板桥的故乡兴化,不能错过这桌宝藏宴席——板桥宴。

“板桥宴”并不是一桌满汉全席,但每道菜都根据郑板桥诗文中提及的菜肴,结合兴化特产“复刻”而成。

而且承袭了郑板桥的饮食观——就地取材,讲究鲜活;自然烹制,少着调料,返璞归真。

菊花茶泡炒米

《板桥家书》中写:“天寒冰冻时,穷亲戚朋友到门,先泡一大碗炒米送手中,佐以酱姜一小碟,最是暖老温贫之具。暇日咽碎米饼,煮糊涂粥,双手捧碗,缩颈而啜之,霜晨雪早,得此周身俱暖。”

待客的炒米茶,待自己的糊涂粥。炒米并不是今天常见的“大米膨胀机”里“炸”出的炒米,而是在铁锅里慢慢炒出来的古法炒米。糊涂粥,兴化人都会做,让文火在灶下慢煮,碎米粉在沸水里一层一层地撒。

炒米茶、糊涂粥都是郑板桥的乡愁。 八围碟

板桥炝虾、口福醉螺、糊涂芽豆、昭阳咸蛋、咸菜小鱼、拌红薯叶、兰花萝卜、楚水猪头肉,每道都是地道的水乡味。

芋头豆腐羹

郑板桥曾一边在深夜煨着兴化芋头,一边写下“清风来扫,扫落叶尽归炉灶。好闭门煨芋挑灯,灯尽芋香天晓”的词句。

兴化龙香芋又香又糯,普通的家常味,吃了却久久不能忘。 咸菜烧小鱼

这是兴化地道的家常菜,也是渔民冬令的下酒菜,两种鲜香在锅里汇聚,配上老酒,尝上一口,体会郑板桥崇尚的“左竿一壶酒,右竿一尾鱼”的老渔翁悠闲生活。

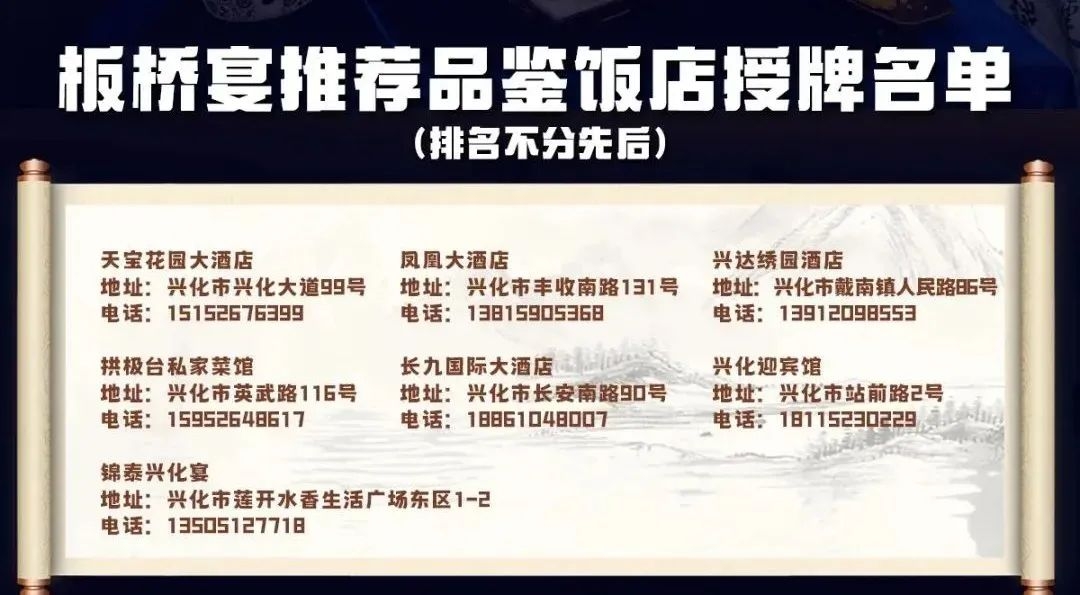

此时,正是泰州河鲜最鲜美的时候~到兴化这些饭店能吃到货真价实“板桥宴”。

当水乡浮起半城春雨 板桥的砚底正游着一尾瘦鱼 一竿竹,劈开水墨般的黄昏 嶙峋怪石也突然柔软 古城的青砖缝里幽兰摇曳 “六分半书”漫成一道桥 将板桥家书中的乡愁 化成泰州人文“三水”的水墨符号 🍃🍃🍃

|